海外ユーザーに嫌われないためのファーストビュー戦略|ネイティブチェックとUI/UXで信頼を得る方法

「なぜか海外ユーザーが離脱してしまう」

「広告は好調なのに、サイトで売れない」

その原因、もしかすると“ファーストビュー(第一印象)の違和感”かもしれません。

言語やデザインがターゲット国に合っていないことで、知らず知らずのうちにユーザーに“なんか変”という印象を与え、信頼を失っているケースは少なくありません。

この記事では、ネイティブチェックと現地向けUI/UXという視点から、海外ユーザーに選ばれるためのファーストビュー戦略を解説します。

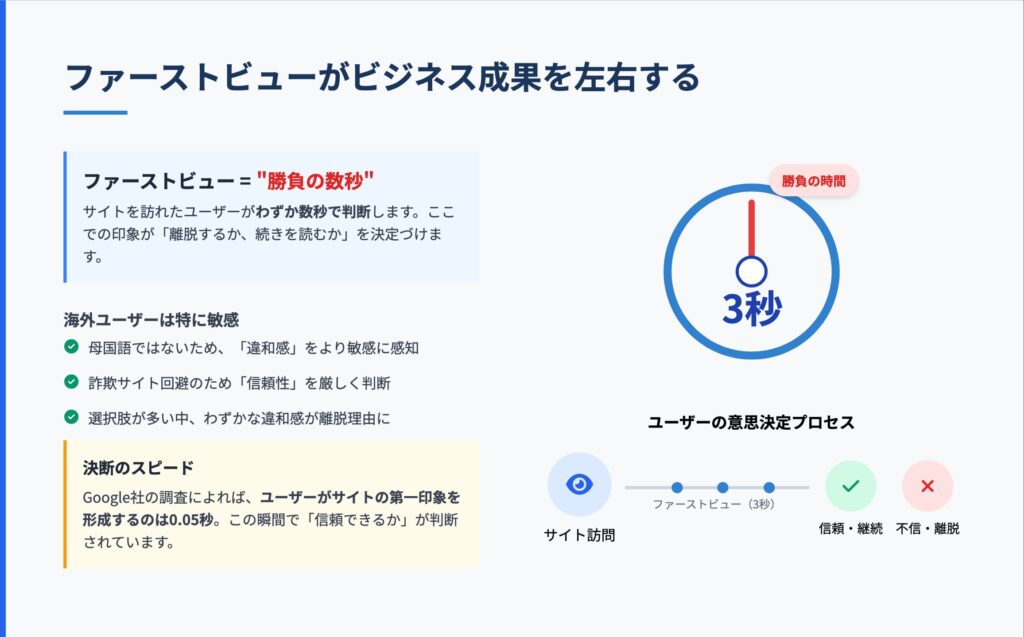

なぜ「ファーストビュー」の最適化が成果に直結するのか

ユーザーがサイトを訪れた瞬間に目にするファーストビュー。

ここでの印象は、数秒で離脱するか、それとも続きを読むかを分ける“勝負の数秒”です。特に海外ユーザーにとっては、このファーストビューが「信頼できるかどうか」を瞬時に判断する材料になります。

海外ユーザーは“日本らしさ”に違和感を覚えることがある

日本語では自然に感じられる表現や構成も、英語話者にとっては不自然で読みにくく、信頼できない印象につながることがあります。

たとえば:

- 翻訳ツールのまま直訳された文章

- 丁寧すぎて回りくどい言い回し(「ご確認いただけますと幸いです」など)

- 固有名詞や敬語が多すぎて本質が伝わりづらい構成

これらはすべて、海外ユーザーにとっての「違和感」となり、ファーストビューでの離脱理由になり得ます。

英語圏のユーザーは、簡潔さ・明快さ・自然なトーンを重視する傾向があり、形式的な表現よりも「自分に向けられている」と感じられる言葉に信頼を置きます。

だからこそ、日本的な“正しさ”より、現地ユーザーの“しっくりくる自然さ”が大切なのです。

調査データで判明したネイティブ対応の効果

実際に、ネイティブチェックや言語調整を行ったことで、成果が大きく改善したデータもあります。

Webコンサル会社「Website Planet」による調査では、

英語圏ユーザー向けに以下のような最適化を実施したところ:

- サイト滞在時間:+80%

- 直帰率:−85%

- クリック単価:最大70%以上改善

という結果が出たとされています。

改善点は「デザイン変更」や「価格の見直し」ではなく、翻訳表現の調整や文体トーンの最適化だったとのこと。

つまり、ファーストビューで“言葉の違和感”を消すだけで、成果が劇的に変わるということです。

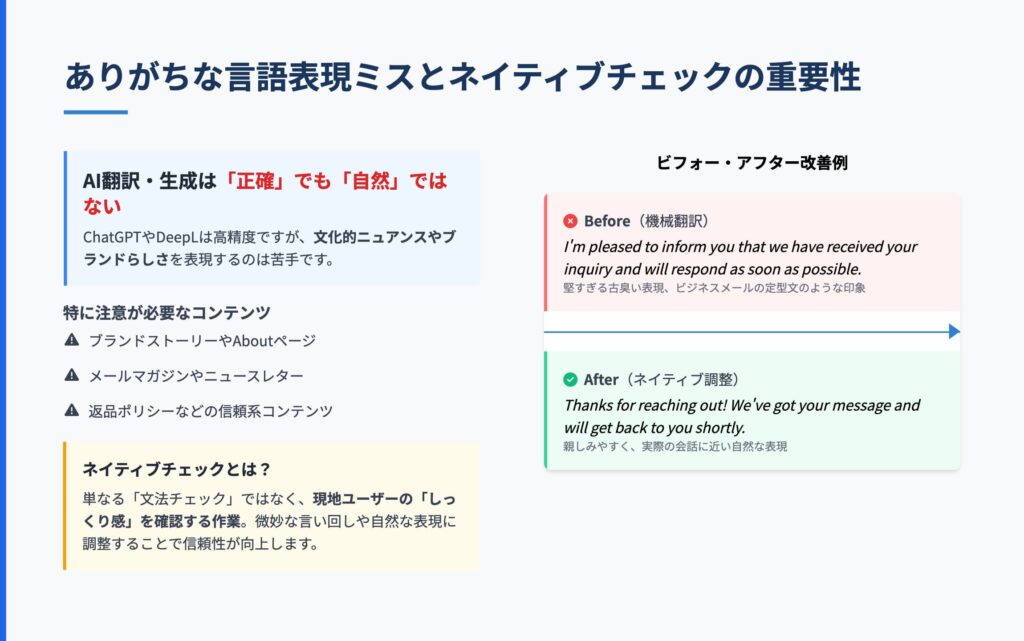

ありがちな“言語表現ミス”とネイティブチェックの重要性

海外向けサイトやLPをつくる際、ChatGPTやDeepLなどのツールを活用して英語化するケースは今や一般的になっています。

しかし、「意味が通じる」からといって、それが自然で信頼される英語になっているとは限りません。

海外ユーザーの離脱を防ぐためには、ネイティブの視点での最終チェック=ネイティブチェックが欠かせません。

翻訳ツール+AI生成だけでは不十分な理由

AI翻訳ツールや生成AI(ChatGPTなど)は、「正確に意味を伝える英語」を生成するには非常に便利です。

しかし、そこに“人間らしさ”や“ブランドらしさ”を加えることは、まだ苦手な領域です。

特に以下のようなページでは、その差が明確に現れます:

- Aboutページやブランドストーリー

- メールマガジンやニュースレター

- 会社概要や返品ポリシーなどの信頼系コンテンツ

これらのページにありがちな失敗は、次のようなものです:

- 「I’m pleased to inform you that…」のような古臭い言い回し

- 直訳調で感情が伝わらないブランド紹介

- 固すぎるトーンや、逆にカジュアルすぎる表現

ユーザーは、こうした“微妙な違和感”を読み取るのが非常に早く、ファーストビューで即離脱される原因にもなります。

ネイティブチェックで気をつける3つの観点

① トーンと語彙のレベル(TPO)

英語表現には、目的や読者層に応じた適切な「トーン」や「語彙レベル」があります。

- B2Bであればフォーマルに

- 若年層向けブランドならカジュアルに

- 高級感を出したいなら洗練されたワードチョイスに

このTPOがズレていると、「誰に向けて話しているのか」が伝わらず、共感を得られません。

② ブランドボイスとの一貫性

ブランドが発信する言葉は、すべて「人格」をつくります。

翻訳や生成文がページごとにバラバラだと、「この会社、大丈夫?」という印象を与えてしまいます。

「信頼感のある落ち着いた声」なのか、「フレンドリーで親しみやすいトーン」なのかを明確にし、すべての文章にブランドボイスの統一感を持たせましょう。

③ 言い換えの柔らかさ・簡潔さ

英語話者は、日本語のように「まわりくどい丁寧さ」よりも、簡潔でストレートな表現を好みます。

- NG: We would like to kindly inform you that…

- OK: Here’s what you need to know:

このように「意図は同じでも、印象はまったく異なる」言い回しが数多くあります。

ネイティブチェックでは、こうした“自然な言い換え”ができているかも重要なポイントです。

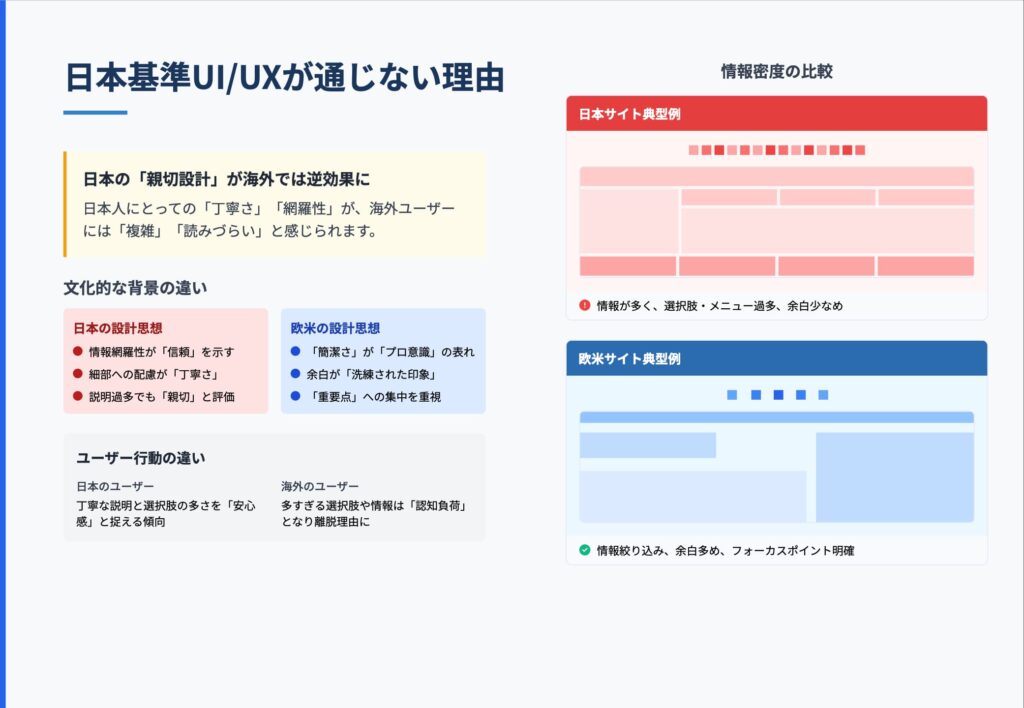

「日本基準」のUI/UXが海外では通じない理由

海外展開を見据えたECサイトやブランドページをつくる際、言語の翻訳だけでなく、UI/UXの設計も現地ユーザーの基準に最適化する必要があります。

よくある失敗の一つが、「日本でうまくいったから」とそのまま海外にも転用してしまうケースです。

日本のWebデザインや情報構成は、日本人にとっては“親切”でも、海外ユーザーにとっては「情報過多でごちゃごちゃしている」と感じられることが少なくありません。

比較事例|Yahoo! Japan vs Yahoo! US のトップページ

実際の事例としてよく比較されるのが、「Yahoo! Japan」と「Yahoo! US(アメリカ版)」のトップページです。

- Yahoo! Japan:情報量が多く、ニュース・天気・広告・ショッピングなどがぎっしり詰め込まれており、文字情報が中心

- Yahoo! US:大きな画像と見出しを中心に設計されており、余白が多くシンプルで視認性重視のデザイン

つまり、同じブランドでも国ごとに“UIの思想そのもの”がまったく異なるのです。

これを自社のサイト設計に置き換えて考えると、日本で使われている定番パーツや構成が、海外では敬遠される可能性もあるということになります。

現地ユーザーの好みに合わせたUI/UXの工夫

欧米圏のWebユーザーに共通して求められるのは、以下のようなUX要素です:

- 視覚的な余白と明確な階層設計(=見やすさ)

- ボタンやリンクの明確な配置(=迷わせない)

- 情報を詰め込みすぎない導線(=直感的な操作性)

たとえば、欧米ユーザーは「まず画像で印象を受け取る」「説明文はあとで読む」という視点でページを捉える傾向があり、ビジュアルファーストな設計が好まれます。

一方で、日本では「丁寧に書いてあること」や「情報が網羅されていること」が信頼につながる文化があり、これが情報過多なレイアウトにつながりがちです。

さらに、アジア圏でも国によって好みは異なり、中国や韓国では日本よりもさらに派手な装飾を好むこともあります。

つまり、「日本の成功パターン」をそのまま他国に持ち込むのではなく、ターゲット国ごとの視覚文化やUX慣習に合わせて調整することが不可欠です。

このように、UI/UXの“翻訳”もまた信頼構築の一部といえます。

ネイティブチェックは言語面だけでなく、視覚的な印象や行動導線にも踏み込むことで、海外ユーザーにとって“買いやすいサイト”へと変えていくことができます。

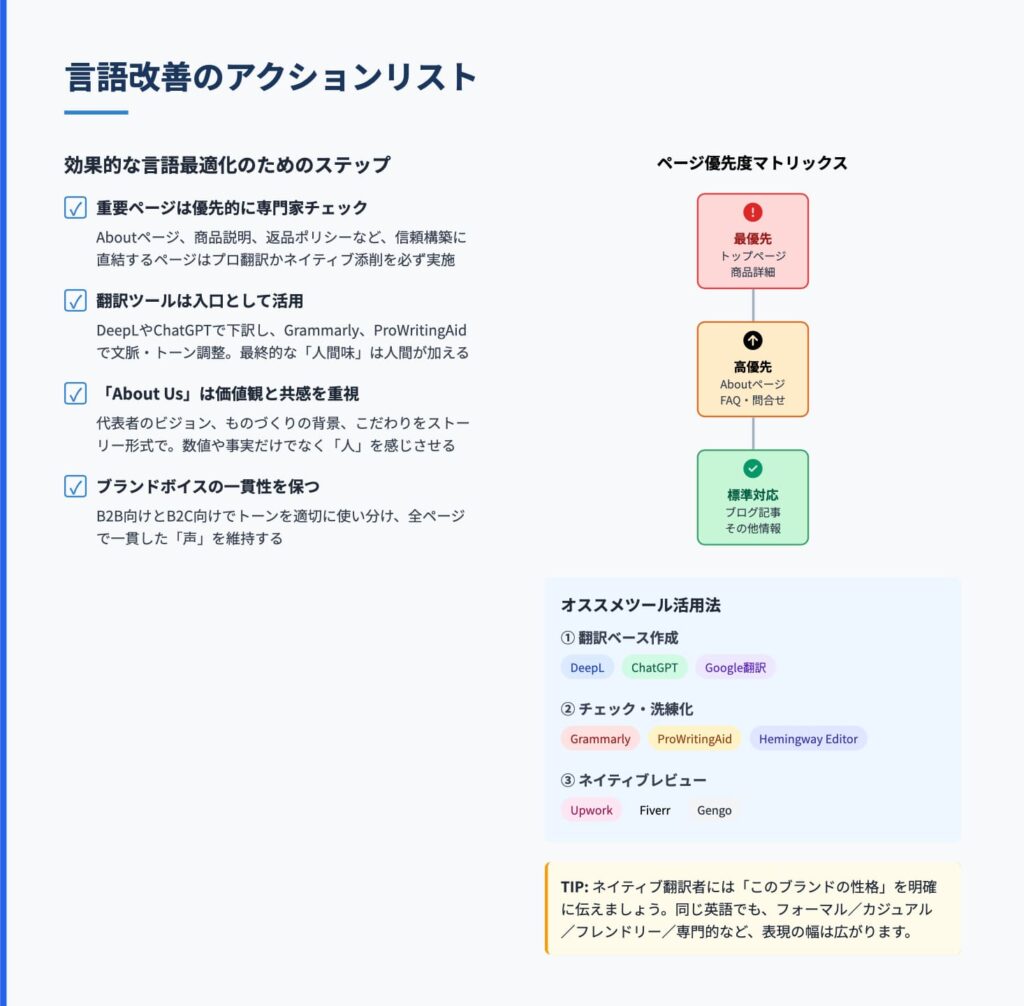

翻訳・UIの改善で成果につなげるためのアクションリスト

言語やUIが現地のユーザーにフィットしていないと、どれだけ広告で集客しても成果にはつながりません。

逆に、ほんの少しの改善だけでコンバージョン率(CVR)が上がるケースも多々あります。

ここでは、すぐに取り組める「言語」と「UI」それぞれの改善アクションを整理しました。

言語編(自然な翻訳+トーン最適化)

重要ページはプロ翻訳 or ネイティブ添削ツール+編集

機械翻訳だけで済ませず、「実際に読まれるページ」から優先的に手を入れましょう。

Aboutページ/商品紹介/返品ポリシーなど、“信頼の核”になる文章こそ丁寧に。

- DeepLやChatGPT翻訳 → Grammarly、ProWritingAidなどでチェック

- さらに文脈調整・トーン統一を加えるのが理想

英語での「About Us」は、価値観と人間味が伝わる構成に

「どんな人が、どんな想いでやっているのか」

この部分に共感して購入する海外ユーザーは意外と多いです。

- 代表者のビジョン/ものづくりの背景/こだわりをストーリー形式で

- 写真や動画を添えると効果倍増

メール文面や広告コピーも「英語らしい」表現へ

「ご確認いただけますと幸いです」ではなく、

“We’d love for you to take a look.” のような自然で温かい表現が海外では好まれます。

- ターゲットがB2BかB2Cかでも、トーンの使い分けを

- 親しみやすさと信頼感のバランスを取ることが大切です

UI編(現地のユーザー体験に合わせる)

情報量は絞る、階層はシンプルに

日本のように「全部載せる」は逆効果。海外では、パッと見てわかる構成・動線が重視されます。

- セクションを絞って、目的別に整理

- 一画面内に要素を詰め込みすぎない

CTAボタンの文言や配置もローカライズ

日本語の「お問い合わせ」や「詳しくはこちら」は、海外ユーザーには漠然としすぎて伝わりません。

- CTAは “Get Started” や “Try it Free” のような行動喚起型が効果的

- ページの上部・下部に適切なタイミングで設置を

モバイル表示も現地端末で実機確認を

特に東南アジアや中南米などでは、スマホからのアクセス比率が非常に高いため、PCでは問題ないけれどスマホでは崩れているという落とし穴に要注意。

- iPhoneだけでなく、Androidや低価格帯の端末でもテスト

- ShopifyやWordPressならレスポンシブ対応だとしても、視認性・クリックしやすさまではチェック必須

翻訳とUIは、単なる「ローカライズ対応」ではなく、ユーザーへの信頼づくりの第一歩です。

現地の人にとって違和感なく使えるサイトは、それだけで大きな競争力になります。

まとめ|信頼されるサイトは“自然さ”と“現地感”でできている

海外向けにサイトを作るとき、多くの人が「まずは翻訳を」と考えます。

もちろん翻訳は必要です。でもそれだけでは“現地ユーザーの信頼”は得られません。

成果を出すサイトに共通しているのは、

言葉もUIも含めて、「ユーザーが違和感なく使える」「無理なく信じられる」構造になっていること。

✔ ネイティブ視点での表現チェック

✔ ターゲット文化に合ったUI設計

この2つを押さえるだけで、ファーストビューでの印象が変わり、

直帰率の改善、CVRの向上、広告効果の最大化など、成果は大きく動き出します。

見た目は小さな調整に見えても、その“自然さ”の積み重ねがユーザーの安心につながる。

海外で売れるサイトは、そうした目に見えない信頼設計によってできているのです。

海外マーケティング、言語翻訳、広告戦略の設計でお困りの方は、BODALESSの無料相談をご利用ください。

*資料は無料ダウンロードできます。