「海外=値上げ」は逆効果?信頼される越境ECの価格戦略とは

なぜ「値上げ前提」で失敗するのか

海外に商品を販売する際、多くの企業が「輸送コスト」「現地では希少だから」という理由で、日本よりも高めの価格設定を検討しがちです。確かに、関税や配送費、ローカルでの再現困難さを考えれば、一定の価格上乗せは合理的に見えるでしょう。

しかし、その価格が「妥当かどうか」は、ユーザーにとって“納得感”があるかどうかで判断されます。

たとえば、日本の伝統工芸品や専門食品などは「海外では手に入らない」価値がある一方で、あまりに高すぎると「このブランド、海外市場をわかっていないのでは?」という不信感を持たれることもあります。現地ユーザーが比較できる類似品やECサイトがある以上、「海外相場を無視した価格」は逆にブランドの信頼を損なうリスクがあるのです。

また、SNSやレビュー文化の強い国では、価格に対する違和感が**「ぼったくり」「信頼できないブランド」として拡散されることも**。たとえ送料を含めた正当な価格設定だったとしても、それが“納得されない理由”であれば、離脱や炎上につながる恐れがあります。

つまり、「海外だから高くても売れる」という前提ではなく、“現地ユーザーの視点で見たときに、その価格に納得できるか”を常に意識することが重要なのです。

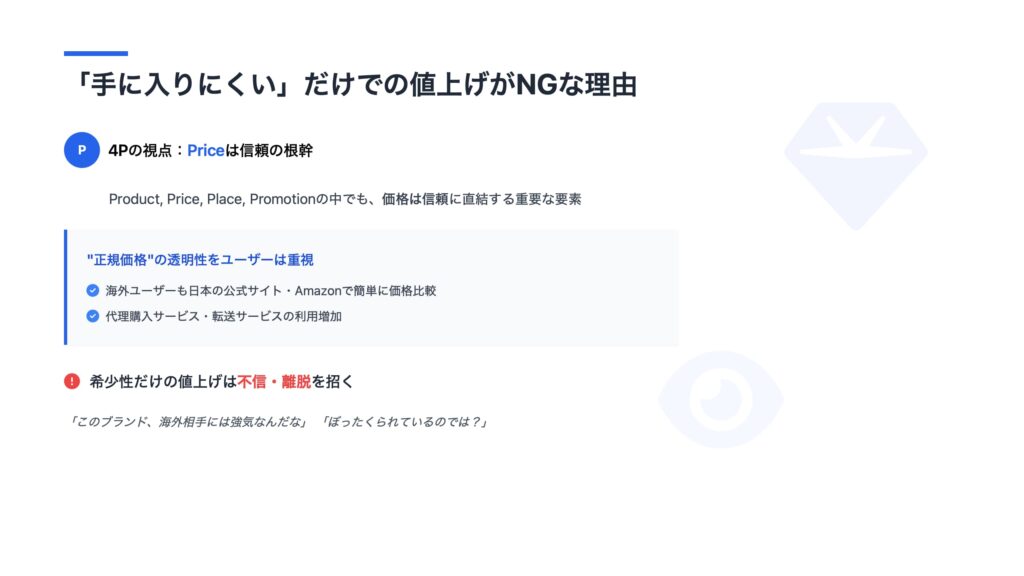

「手に入りにくい」だけで値上げはNGな理由

「海外では手に入りにくいから高くても売れるだろう」

越境ECを始めると、そんな誘惑に駆られることがあります。しかし、その考え方には注意が必要です。

価格は、マーケティングの基本である「4P(Product, Price, Place, Promotion)」の1つであり、ユーザーの信頼に直結する要素です。いくら希少価値がある商品でも、その価格にユーザーが納得できなければ、購入にはつながりません。

近年は、海外ユーザーも日本の公式サイトやAmazon、代理購入サービス、転送サービスなどを活用して価格を簡単に比較できるようになっています。つまり、「この商品は本来いくらで売られているのか?」という“正規価格の相場”は、調べればすぐにわかる時代なのです。

そんな中で、現地向けに大幅な値上げをしてしまうと、

- 「このブランド、海外相手には強気なんだな」

- 「ぼったくられているのでは?」

といった不信感につながりやすくなります。

特に、こだわりや文化的背景を大切にする商品ほど、価格の透明性は信頼の土台になります。海外ユーザーが求めているのは、「手に入るかどうか」ではなく、「その価格が妥当であるか」なのです。

納得感のある価格設定を行うことは、単にCVRを高めるだけでなく、ブランドとしての誠実さや信頼性を構築するうえで不可欠な要素といえるでしょう。

適切な価格が信頼と売上につながる理由

「売れる価格」と「信頼される価格」は、必ずしも同じとは限りません。しかし越境ECにおいては、この両立が非常に重要です。

ここでは、価格戦略を工夫することで信頼と成果を両立させた3つの事例を紹介します。

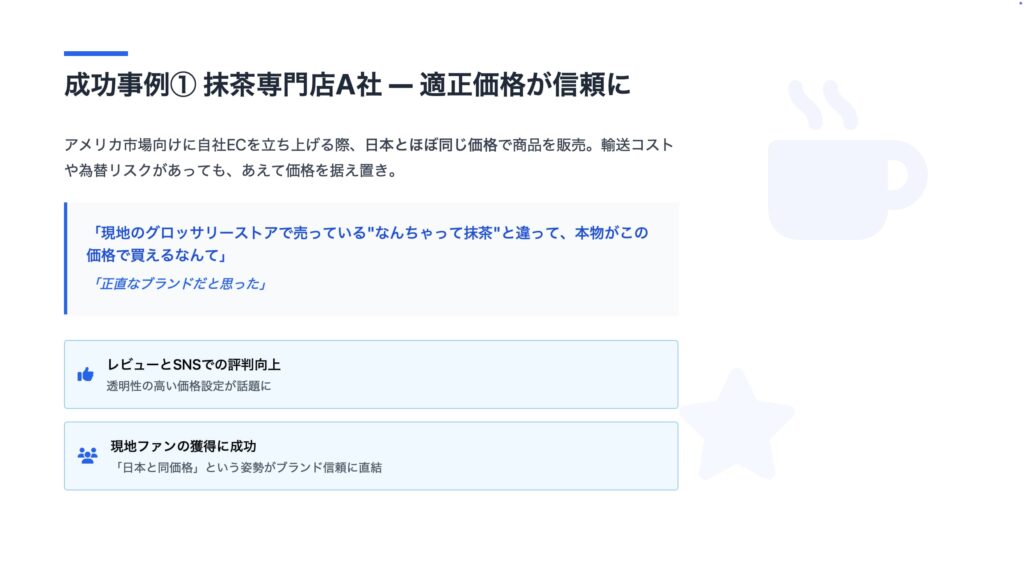

事例①:抹茶専門店A社(適正価格→好印象)

ある抹茶専門ブランドA社は、アメリカ市場向けに自社ECを立ち上げる際、日本とほぼ同じ価格で商品を販売しました。

輸送コストや為替リスクを考えれば値上げの余地もありましたが、あえて据え置きにしたことで、次のようなユーザーの反応を得ました。

- 「現地のグロッサリーストアで売っている“なんちゃって抹茶”と違って、本物がこの価格で買えるなんて」

- 「正直なブランドだと思った」

結果的にレビューやSNSでの評判も高まり、現地ファンの獲得に成功しました。

「日本と同価格」という姿勢自体が、ブランドへの信頼感に繋がった好例です。

事例②:B社(値付け見直しで越境ECサイト改善)

B社は最初、海外向けに2倍以上の価格設定でECサイトを運営していました。

現地では競合も少なく、独自性のある商品だったため「強気な価格でも売れるはず」と判断していたのです。

しかし、実際にはカート離脱率が高く、広告費をかけても成果が出ない状況に。

そこで、日本サイトの価格と比較しやすいことを踏まえ、海外ECサイトの価格を日本と同等に調整。加えて、「日本国内と同価格でお届けします」というメッセージを打ち出したところ、以下のような変化が起きました。

- 滞在時間・CVRが改善

- リピーターが増加

- SNSでの好意的な言及も増えた

価格の見直しが、単なる値下げではなく**“信頼の再構築”につながった事例**です。

事例③:伝統工芸C社(高単価でも納得される理由づけ)

C社は、伝統的な技術で作られた工芸品を販売する越境ECブランド。

当初は価格を下げて競合と並ぶ水準にしようとしましたが、**「見た目が似ている安価な商品と区別がつかない」**という問題に直面します。

そこで方向転換。価格はあえて高めに設定したまま、以下のような「理由」をサイト上で丁寧に伝えるようにしました。

- 職人の顔・工程をビジュアルで紹介

- 100年以上続く産地の背景を英語で丁寧に説明

- 素材や工程、時間のかかる製造背景を透明化

その結果、「これは本物だ」「クラフトマンシップが伝わる」と共感され、高価格帯でも購入されるブランドに。

高単価でも納得されるには、“理由”と“物語”が欠かせないことを示す好例です。

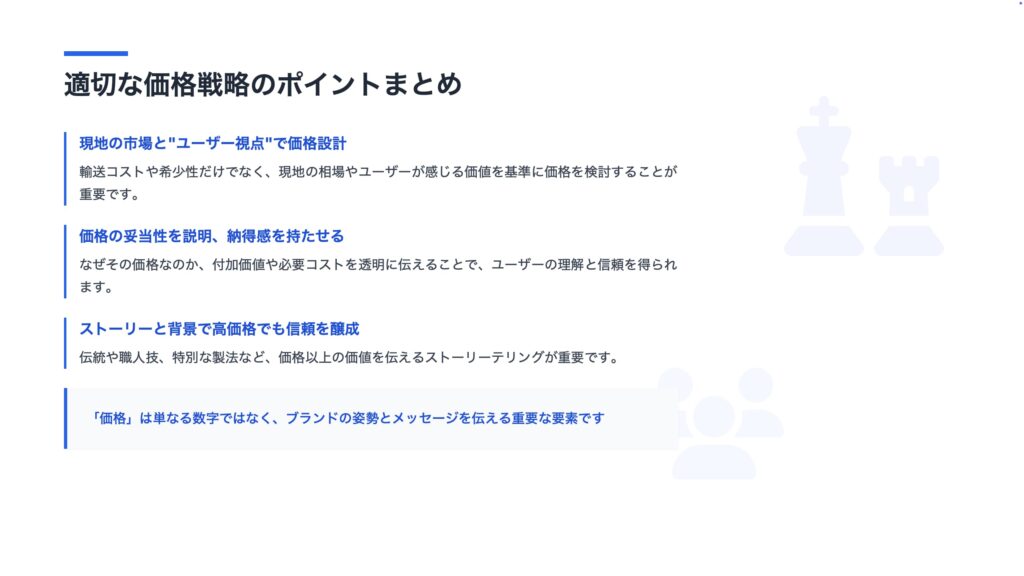

まとめ|値決めは“ユーザー視点”と“文脈”で考える

越境ECにおける価格戦略は、単なる利益率や輸送コストの積み上げではありません。

ユーザーが「この価格なら納得できる」「このブランドは誠実だ」と感じられるかどうか。

価格は、無言のコミュニケーションであり、“信頼を築く設計”でもあるのです。

ユーザーは、日本の価格や転送サービスを使った場合のコストと簡単に比較できます。

そのうえで「この価格には理由がある」と思えるような背景や価値が伝わっていなければ、疑念や不信感に変わってしまうこともあります。

逆に言えば、ユーザー視点に立った価格設定ができれば、それだけで大きな信頼と成果につながるということ。

- 適正価格の維持は、誠実さの証明

- 高価格には、高い納得感とストーリーが必要

- 価格もまた、ブランドのメッセージのひとつ

価格で信頼を築くのか、それとも失うのか。

その分かれ目は、「文脈を読み解き、ユーザー目線で価格を設計できているか」にかかっています。

海外マーケティング、言語翻訳、広告戦略の設計でお困りの方は、BODALESSの無料相談をご利用ください。

*資料は無料ダウンロードできます。