海外ユーザーが買わない理由はこれだった|越境ECで“成約を阻む壁”とその処方箋

「広告は当たってるのに売れない…」

「カートに入れてくれたのに購入されない…」

もし海外ユーザー向けのECを運営していて、こんな悩みがあるなら、問題は集客ではなく「不安感」や「信頼感」かもしれません。

この記事では、海外顧客の離脱を招く“阻害要因”と、それぞれに対する具体的な改善策を解説します。

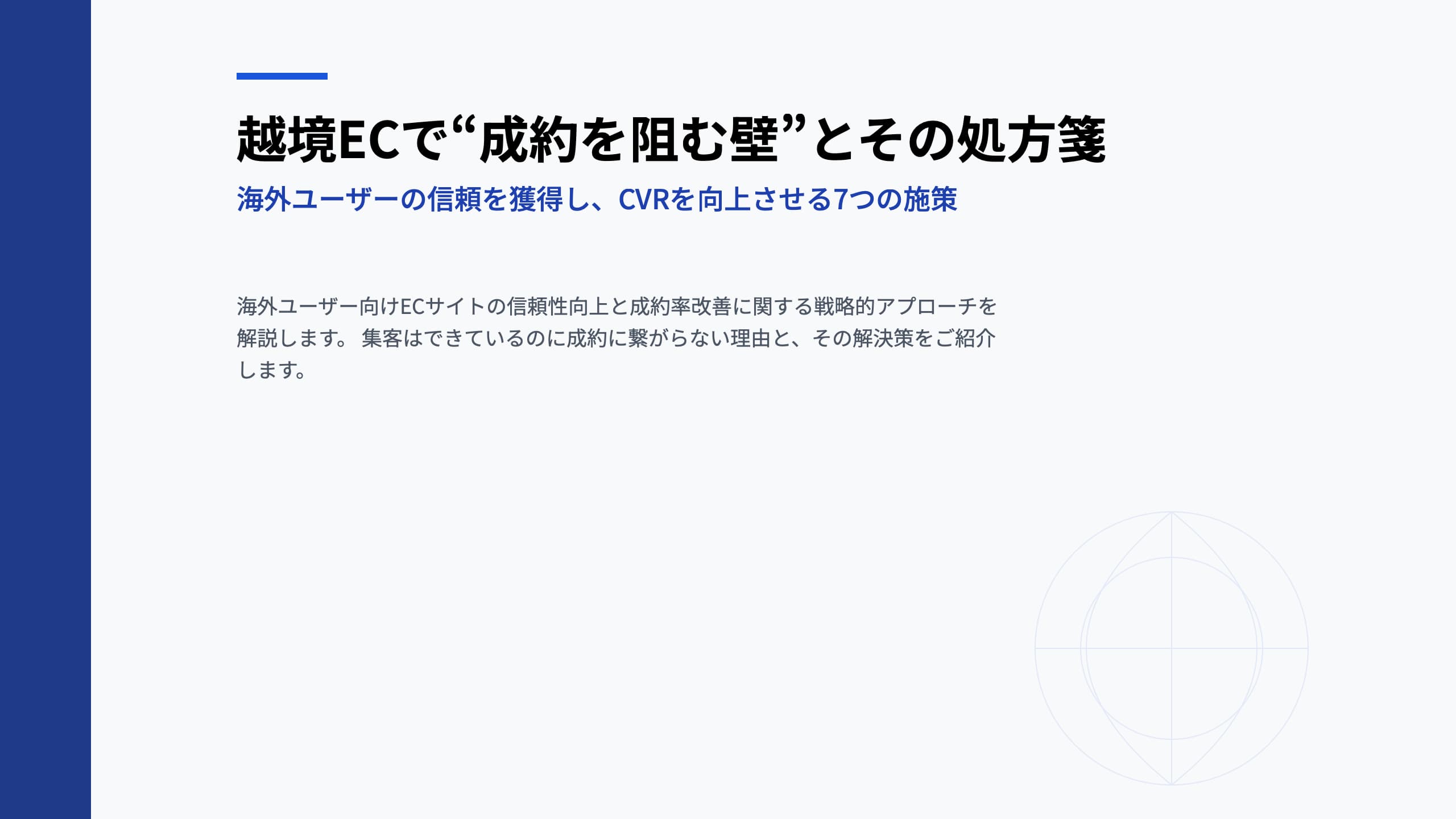

海外ユーザーは“想像以上に不安”を感じている

越境ECで成果が出ないとき、「価格?」「広告が弱い?」「配送が遅い?」と考えがちですが、実はもっと根本的な問題があります。

それは、「このサイト、本当に信じていいの?」という“見えない不安”です。

日本人が海外の無名なECサイトを見たとき、以下のようなことを感じた経験はないでしょうか?

- 「この商品、本物かな?」

- 「ちゃんと届くの?」

- 「クレジットカードの情報、大丈夫…?」

これとまったく同じことを、海外のユーザーも日本のECサイトに対して感じています。むしろ、言語や文化の違いもあるぶん、不安のハードルは日本人よりも高いかもしれません。

知らないECサイトからは、まず買わない

「Amazonなら大丈夫」「ZARAなら安心」——これはブランド力によって信頼が担保されているからこそ成立する話です。

一方で、海外ユーザーにとって聞いたことのない日本ブランドやサイトは、「知らない=買わない理由になる」のがリアルです。

特に越境ECでは、広告やSNSで一時的に注目を集めても、

- サイトが怪しい

- 企業情報が曖昧

- 表示が不自然

このような状態だと、購入直前で“離脱”される確率が一気に高くなります。

だからこそ、ブランドの規模に関係なく、一つずつ信頼のピースを積み重ねる設計が必要なのです。

「知らないからこそ買いたくなる」サイトづくりは、しっかりした“安心の土台”の上にしか成り立ちません。

成約を妨げる7つのボトルネックと改善アクション

海外ユーザーがECサイトで「買わない」理由は、商品や価格の問題だけではありません。

むしろ、購入直前の心理的なブレーキ、つまり「このサイト、本当に大丈夫?」という不安が最大の障壁になります。

ここでは、そうした障壁を引き起こしやすい“7つの要因”と、それぞれの改善アクションを紹介します。

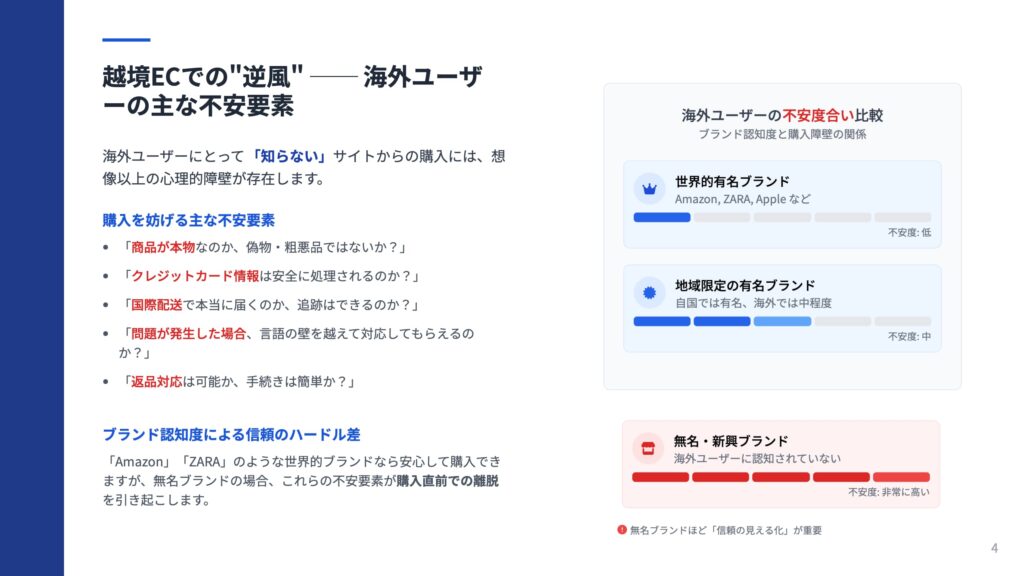

① サイト内の言語が不自然/不安にさせる

海外ユーザーがサイトを開いた瞬間、「なんか変な英語だな」と思った時点で、信頼は大きく損なわれます。

特にAboutページやFAQなど、信頼に直結するページの翻訳クオリティが低いと、「運営者が誰かわからない」「適当に作られたサイトかも」という印象を与えかねません。

翻訳レベルには段階があり、Google翻訳レベル → ネイティブによる自然なコピーライティングまで幅があります。翻訳精度を図で示すことで、改善の必要性を直感的に把握できます。

対策例:

- ChatGPTやDeepLで翻訳 → GrammarlyやProWritingAidで添削

- About Usや会社概要ページはプロ翻訳 or ネイティブライターによる編集を

- 「共感型+信頼の実績提示」を意識した構成に

② 所属団体や第三者評価の記載がない

無名ブランドにとって、「この会社、本当に信頼できるのか?」という疑念を払拭するのは容易ではありません。

特に高額商品や輸入を伴うアイテムでは、第三者からの評価が購入判断を大きく左右します。

対策例:

- 外部メディアでの紹介記事を引用/掲載

- 「The RealReal」や「Globale」のように、外部認証マークを掲載できるプラットフォームを活用

- 公的機関や展示会への出展実績があれば明記

③ 会社の実在性が不明/怪しい

「どこが運営しているのかわからない」「会社概要がスカスカ」では、誰もクレジットカード情報を入力したくありません。

特に海外ユーザーは、運営者の顔や実在性に対して敏感です。透明性が、そのまま信頼性になります。

対策例:

- 顔出しプロフィール、経歴付きの運営者紹介を設置

- 実店舗があるなら、写真・Googleマップ情報・外観などを公開

- InstagramやYouTubeで舞台裏を発信(製造現場・梱包シーンなど)

④ 決済手段が限られている

カートに入れたものの、「クレジットカードしか選べない」「自国の通貨に対応していない」といった理由で、決済途中で離脱するケースは非常に多く見られます。

対策例:

- 世界中で利用されているPayPalを必ず導入(買い手保護付き)

- Stripe, Global-e, Komojuなど、マルチ決済ゲートウェイを導入

- 決済ページに「安心して使える支払い方法が揃っています」と明記

⑤ ユーザーレビューがない or 少ない

レビューがゼロの状態は、「誰も買っていない=怪しい」と見なされがちです。

特に海外では、他人の体験談が安心材料として強く作用します。

対策例:

- SNS投稿(UGC)を商品ページに埋め込む(Shopifyなら専用アプリあり)

- Instagramで購入者にタグ付け投稿を促す→自動表示

- ネガティブなレビューも含めてオープンにすることで、かえって信頼度が向上

⑥ 返品方針がわからない or 曖昧

「返品できるかどうかが書いていない」だけで、購入を見送るユーザーも少なくありません。特に日本のブランドは“返品NG文化”があるため、明文化しないと誤解される可能性があります。

対策例:

- 返品ポリシーを明記:「●日以内であれば交換対応可」「初期不良は無料返品」など柔軟に設計

- 「Return Helper」など外部サービスと提携し、欧米式の返品対応を実現

- ポリシーはFAQや商品ページに目立つ形で掲載

⑦ プライバシーポリシーやCookie対応が不十分

GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(米カリフォルニア州消費者保護法)など、個人情報保護に関するルールに対応していないサイトは、法的リスクだけでなく、ユーザーからの信頼も失いやすくなります。

対策例:

- プライバシーポリシーを英語で明記し、利用目的・保存期間を記載

- Cookieバナーや「同意します」形式のポップアップを導入(Shopifyアプリでも可)

- EU・米国で求められる情報開示項目を網羅した表記にアップデート

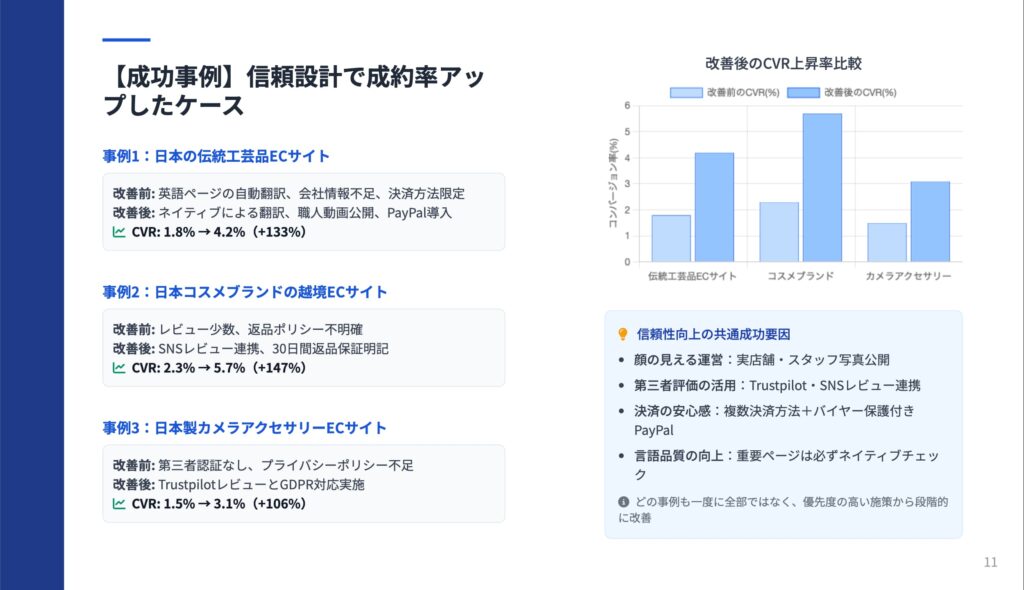

まとめ|信頼のデザインが、CVRを変える

越境ECにおいて、「良い商品だから売れる」は通用しません。

どれだけ優れた製品を扱っていても、サイトに“ちょっとした不安”があるだけで、海外ユーザーは購入を見送ります。

だからこそ、重要なのは「信頼のデザイン」。

つまり、安心して購入ボタンを押してもらうための環境づくりです。

- 表現が自然な言語設計

- 情報開示の丁寧さ

- ユーザーの不安を先回りする配慮

- 第三者評価やレビューの透明性

こうした要素こそが、購入率(CVR)を大きく左右します。

今回紹介した“成約を妨げるボトルネック”は、いずれも「気づかないうちにユーザーを離脱させてしまう要因」です。

まずはチェックリスト的に確認し、自社ECサイトがどこに課題を抱えているかを見直してみましょう。

そして、一気に完璧を目指すのではなく、できるところから一つずつ改善することが、CVR向上と顧客信頼の積み上げにつながります。

海外ユーザーに「ここなら安心して買える」と思ってもらえる状態こそが、越境ECにおける“勝ちパターン”です。

*この記事の資料は資料ダウンロードからダウンロードできます。