越境ECはどの国に売るべきか?|検索キーワードから導くターゲット国選定方法

越境ECの国選びは、頭では「データが大事」と分かっていても、実務の現場では意外と感覚で決めてしまいがちです。

実際に、BODALESSにご相談いただいたクライアントの中にも、「市場規模が大きいから」という理由だけで、まずアメリカから展開を始めて失敗していたケースがありました。このときは、検索キーワードのデータを事前に十分確認しないまま国を決めてしまったことが原因で、想定していたほどの反応が得られず、結果的に苦戦する展開となっていました。

相談をいただいた後に検索需要を精査してみると、その商品カテゴリはアメリカよりも別の地域で明確なニーズが存在しており、「最初の国選びそのものがズレていた」ことが数字ではっきりと見えてきたのです。

そのときは、「アメリカなら日本製品は評価されやすいだろう」という仮説のもと、構築と翻訳、広告配信まで一気に進めました。しかし蓋を開けてみると、想定していた商品カテゴリ自体がほとんど検索されておらず、自然検索流入も広告も反応が極端に薄いという結果になりました。結果として、制作・翻訳・広告費を投下したにもかかわらず、売上はほぼ立たず、早期撤退を判断せざるを得ませんでした。

後から改めてキーワードデータを調べると、同じ商品はアメリカよりもアジア圏で圧倒的に検索需要が高いことが分かり、最初の国選びそのものがズレていたことが明確になったのです。

この経験から強く実感したのは、「どの国に売るか」は、感覚ではなく“検索されている場所”から決めるべきだという事実でした。

だからこそ本記事では、「どの国に売るべきか?」という問いに対して、検索キーワードのデータを起点に、越境ECのターゲット国を合理的に選定する方法を、実務視点で解説していきます。

なぜ「越境ECのターゲット国選び」に検索キーワードが重要なのか

越境ECを始めるとき、多くの人がまず「どの国に向けて展開するか?」という問いに直面します。しかし、ここで直感的に「アジアは伸びていそう」「英語圏なら売れるかも」と感覚で国を選んでしまうと、後の施策が空回りするリスクがあります。

その判断をより確実にする材料が、検索キーワードのボリュームデータです。Google広告やSEOの検索数は、「その国の人が、どれだけその商品に関心を持って調べているか」を示す客観的な指標です。つまり、検索ボリュームは“関心の温度”を数値化したシグナルとして活用できます。

たとえば、自社の商品名やカテゴリで調べたときに、フィリピンやタイで検索数が多く、欧州ではほとんど検索されていなければ、その商品を優先すべき国はアジア圏である可能性が高いと言えます。

一方で、配送設定や翻訳対応などの施策は、国を選定した後に行うべき“後工程”です。国ごとの需要を見極めずにいきなり展開してしまうと、せっかくのリソースが無駄になる恐れがあります。

だからこそ、「どの国に売るべきか?」を考える際には、まずキーワードベースでニーズを可視化し、国選びをデータで裏づけることが、戦略的なスタートラインとなります。

越境ECの国選定は、キーワードデータから仮説を立てるのが基本

越境ECで失敗を避ける第一歩は、「売れそうな国に商品を出す」ことではなく、「すでに関心がある国を見つける」ことです。そしてその判断材料としてもっとも信頼できるのが、検索キーワードのデータです。

ここでは、Google広告やSEOの視点から使える調査ツールを紹介します。

まずはGoogle広告のキーワードプランナーで確認

もっとも手軽に始められるのが、Google広告アカウントで利用できるキーワードプランナーです。

自社商品のカテゴリ名や具体的な商品名を入力し、どの国でどの程度検索されているかを確認します。

調査時のポイントは以下の通り:

- 「日本」を除外し、全世界または特定エリアで検索ボリュームを確認

- 「Breakdown by location(地域別内訳)」を使って、国ごとの検索傾向を一覧で取得

- 表示される月間検索数から、関心度の高い国を可視化できる

- 複数の商品カテゴリや関連ワードで横断的にチェックすると、より確度が上がる

たとえば「折りたたみ傘(folding umbrella)」と検索した場合、日本以外でアメリカ・インド・タイなどの検索ボリュームが高ければ、まずはこれらの国でテスト展開する仮説を立てられます。

有料ツールでさらに深掘り(例:Ahrefsなど)

より高度な分析を行いたい場合は、AhrefsやSEMrushといった有料ツールの活用が有効です。

これらのツールでは、次のような情報が得られます:

- キーワードの検索ボリューム・難易度(Keyword Difficulty)

- CPC(クリック単価)=広告配信のコスト感

- 競合サイトの数や強さ

- 実際の検索結果画面(SERP)の構成

たとえば、「yuzu」というワードをAhrefsで調べれば、世界各国の検索トレンドに加えて、上位表示されている競合サイトの傾向まで把握できます。

この情報により、「SEOで狙うか」「広告で攻めるか」の判断もしやすくなります。

キーワードは単なる数値ではなく、実際の関心と競合状況を可視化する“市場のレンズ”です。

仮説を立てるには十分な根拠になるため、国選びに迷ったときこそ活用すべき手段と言えるでしょう。

検索ニーズに応じた4つの打ち手(越境ECの国選定パターン)

越境ECでターゲット国を選定する際は、検索ボリューム・CPC(クリック単価)・SEO難易度・売上貢献性の4つをセットで見ることが重要です。

これらは単体で判断するのではなく、「組み合わせ」で戦略を決めるべき指標であり、実務上は次の4パターンに分類して考えると、リソース配分の判断が明確になります。

① SEOで中長期的に流入を狙う場合(検索需要は大きいが広告が高騰している市場)

- 検索ボリューム:多い

- CPC(広告コスト):高い

- SEO難易度:中〜高

- 売上貢献性:高め

このパターンは、広告を出すと費用対効果が合わなくなりやすい市場です。そのため、短期売上よりも中長期でSEOを育て、自然検索からの流入を主軸にする戦略が有効になります。

たとえば「high-quality Japanese kitchen knife」のように、

- 商品単価が高い

- 検索意図が非常に明確

- 競合も多い

といったキーワードは、広告ではなくSEOでポジションを取りに行くべき典型例です。

このゾーンを攻略できると、広告費に依存しない安定集客の土台を構築できます。

② 広告で短期的に流入を獲得する場合(今すぐ売上を作りたい市場)

- 検索ボリューム:中〜多い

- CPC:中〜低い

- SEO難易度:高め(短期での上位表示が困難)

- 売上貢献性:即時性あり

このパターンは、SEOで上位表示されるまでに時間がかかる一方で、広告なら比較的安価に流入が取れる市場です。

立ち上げ初期やテスト販売フェーズでは、最も実務で使われるゾーンと言えます。

- 季節商品

- トレンド商品

- プロモーション用キーワード

などはこの型に当てはまりやすく、

「今すぐ反応を見る」ことが目的の施策に最適です。

③ SEO+広告 両方で狙うハイブリッド戦略(最優先で攻めたいゾーン)

- 検索ボリューム:多い

- CPC:中程度

- SEO難易度:中程度

- 売上貢献性:高い

このゾーンは、短期売上と中長期資産の両方を同時に作れる、もっとも理想的なポジションです。

- 広告で初期売上とデータを獲得

- SEOで検索順位を育成

- 中長期的に広告費を下げていく

という“王道のグロースパターン”が成立します。実務では、この③のゾーンに入る国・キーワードをいかに見つけられるかが、越境ECの立ち上がりスピードと利益率を大きく左右します。

④ 検索ニーズが薄い場合は優先度を下げる(撤退・保留ゾーン)

- 検索ボリューム:少ない

- CPC:高い or データが出ない

- SEO難易度:不明 or 高い

- 売上貢献性:不明確

このパターンは、現時点で積極的にリソースを投下するべきではないゾーンです。

市場ニーズが可視化されておらず、広告も割高になりやすいため、「試すとしても最小限」に留めるのが基本です。

ただし例外として、

- SNS・YouTube・インフルエンサー経由で強い反応がある

- 検索ではなく“指名買い”が多い商材

といった場合は、検索以外のチャネル主導で市場を作る戦略に切り替える価値があります。

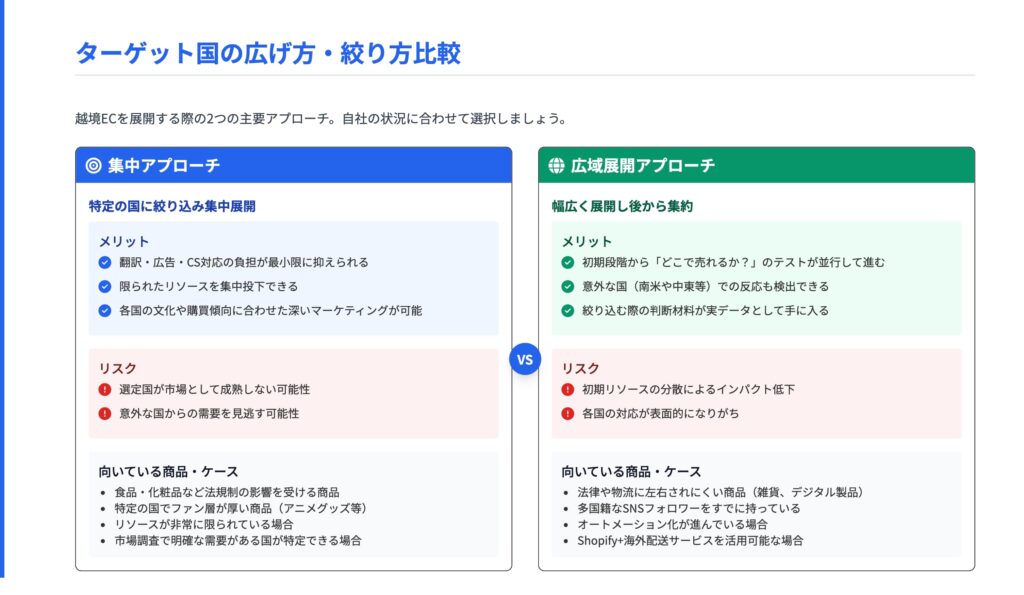

国を絞る?絞らない?越境ECにおける国選定戦略の考え方

越境ECを始める際に、多くの企業が必ず悩むのが、「特定の国に絞って展開すべきか、それとも最初からグローバルに広げるべきか?」という点です。

どちらの戦略にも明確なメリットとリスクがあり、商品単価・物流条件・社内リソース・マーケティング体制によって最適解は大きく異なります。

実務ではこの判断を誤ることで、「売れない国にリソースを投下し続ける」という失敗が非常に多く発生します。

ここでは、越境ECの国選定における代表的な2つの戦略パターンを整理しながら、どちらを選ぶべきかの判断軸を実務視点で整理します。

ターゲット国を最初から限定するパターン

1つ目は、「最初から狙う国を明確に1〜数カ国に絞って展開する戦略」です。

たとえば、検索キーワードや市場データからニーズが明確な国(例:アメリカ・台湾など)に集中し、翻訳・広告・物流・CS対応をその国専用に最適化する進め方になります。

この戦略のメリット

- 翻訳・広告・CS対応の負担を最小限に抑えられる

- 限られた予算と人員を集中的に投下できる

- 国ごとの文化や購買傾向に合わせた、深いマーケティング設計が可能

向いている商品・ブランドの例

- 現地の法律や輸入規制の影響を受けやすい商材

(例:食品・化粧品・サプリメントなど) - 特定地域に強いファン層やトレンドがある商品

(例:アニメグッズ・和雑貨・日本文化系商材)

実務上は、「物流条件が重い」「法規制が複雑」「CS対応が負担になる」商材ほど、この“国限定型”の戦略が向いています。

世界展開しながら有望国に集約するパターン

2つ目は、「最初は広く販売チャネルを開き、後から成果の出た国に絞っていく戦略」です。

Shopify+越境向け配送サービス(WSBなど)を活用すれば、初期段階から50カ国以上に販売可能な導線を構築することも現実的です。

この戦略のメリット

- 初期から「どの国で売れるか?」のテストを同時並行で行える

- 想定外の国(例:南米・中東など)で反応が取れるケースもある

- 絞り込み時に、広告・CV・売上データという“実データ”を判断材料にできる

向いている商品・ブランドの例

- 法律・物流の影響を受けにくい商材

(例:アパレル・雑貨・デジタルコンテンツなど) - すでにSNSで多国籍なフォロワーを持っているブランド

- Meta広告やインフルエンサー施策で衝動購買を狙う商材

実務では、「まずMeta広告で広くテスト → 勝ち国に広告費と在庫を集中させる」という流れが、この戦略の王道パターンになります。

国選定の判断軸になる3つの実務視点

どちらの戦略を取るべきか迷った場合は、次の3つの視点で判断すると、ほぼブレません。

- 物流面

冷蔵・保冷が必要か?関税・輸入規制は重くないか?送料は現実的な水準か? - 商品の性質

宗教・文化・食習慣などによる需要の差が大きいか? - リソースの現実性

多言語対応・CS・配送業務をどこまで社内で処理できるか?

この3点のどれか1つでも “重い” 場合は、最初から国を絞る戦略のほうが失敗しにくい というのが実務上の結論です。

国選定は「仮説 → テスト → 集約」で考える

越境ECの国選定においては、最初から正解の国を当てにいくのではなく、データをもとに「仮説 → テスト → 集約」の流れを前提に設計することが重要です。

- キーワード分析で「関心が存在する国」を仮説として抽出

- 広告・SNS・実売データで実際の反応を検証

- 成果が出た国に、予算とリソースを集中投下する

この流れをあらかじめ設計しておくことで、無駄な国拡張を防ぎながら、スケーラブルな越境EC展開が可能になります。

こんな方に、データに基づく国選定アプローチをおすすめしています

- どの国に展開すべきか分からないまま、感覚で判断して失敗したくない

- 広告費や翻訳費など、初期投資を無駄にせず、最初から勝率の高い国を選びたい

- 「なんとなく海外向け」ではなく、検索データ・競合・市場構造を根拠に戦略を立てたい

越境ECの国選定は、最初の判断がその後の広告費・物流コスト・運用負荷にまで直結します。

だからこそBODALESSは、キーワードデータ・仮想競合分析・実務視点を掛け合わせた「根拠のある国選定」を前提に、戦略設計からご支援しています。

無駄な国拡張を避け、最初から“勝ちに行く国”を選びたい方は、下記の戦略策定パッケージをご覧ください。

まとめ|「どこに売るか」はキーワードで見えてくる

越境ECの第一歩は、「どの国で売るか?」という選択から始まります。この最初の判断が、その後の広告費・翻訳コスト・物流コスト・運用負荷・売上効率のすべてに直結します。

しかし実務の現場では、「アメリカなら売れそう」「英語圏なら安心そう」といった感覚やイメージだけで国を決めてしまい、後から大きなムダが発生するケースが後を絶ちません。

だからこそ重要になるのが、検索キーワードのデータを起点にした国選定です。

国ごとの

- 検索ボリューム

- 広告コスト(CPC)

- SEOの難易度

といった数値を見ていくことで、その市場が 「すでに温まっているのか」「これから育てる市場なのか」 という“温度感”まで含めて、客観的に判断できるようになります。さらに、キーワード分析で仮説を立てた上で、仮想競合分析やMeta広告のテスト配信を組み合わせることで、

- 最初から本気で攻める国

- 小さくテストする国

- 今はあえて見送る国

を戦略的に切り分けることが可能になります。これが、勘や勢いに頼らず、再現性のある越境EC戦略を組み立てるための実務的な考え方です。

データをもとに戦略を設計すれば、

- リソース配分が的確になり

- 優先順位が明確になり

- 施策の効果も最大化しやすくなります。

「どこで売れるか」は、自社の希望や予想で決めるものではなく、“すでに検索されている場所”が静かに教えてくれている のです。